- Dettagli

- Scritto da Barbara de Munari

- Visite: 3468

La risposta del Vaticano al Rabbino Rasson Arousi:

Legge e grazia per ebrei e cristiani

Il commento, pubblicato su L'Osservatore Romano, 30 agosto 2021, dell’arcivescovo di La Plata, Víctor Manuel Fernández, sul compimento della Legge secondo le tradizioni ebraica e cristiana

|

Q |

uando san Paolo parla della giustificazione per la fede, in realtà sta riprendendo profonde convinzioni di alcune tradizioni ebraiche. Perché se si affermasse che la propria giustificazione si ottiene attraverso il compimento della Legge con le proprie forze, senza l’aiuto divino, si starebbe cadendo nella peggiore delle idolatrie, che consiste nell’adorare se stessi, le proprie forze e le proprie opere, invece di adorare l’unico Dio.

|

È |

imprescindibile ricordare che alcuni testi dell’Antico Testamento e molti testi ebraici extrabiblici mostravano già una religiosità della fiducia nell’amore di Dio e invitavano a un compimento della legge attivato nel profondo del cuore dall’azione divina (cfr. Ger 31, 3.33-34; Ez 11, 19-20; 36, 25-27; Os 11, 1-9, etc.) (1). La “emunà”, atteggiamento di profonda fiducia in Yahweh, che attiva l’autentico compimento della Legge, “è al centro stesso dell’esigenza di tutta la Torah” (2).

Un’eco recente di questa antica convinzione ebraica, che rinuncia all’autosufficienza dinanzi a Dio, si può trovare nella seguente frase del Rabbi Israel Baal Shem Tov (inizio del XIX secolo): “Temo molto più le mie buone azioni che mi producono piacere di quelle cattive che mi producono orrore” (3).

|

L |

e tradizioni ebraiche riconoscono anche che per compiere integralmente la Legge occorre un cambiamento che parte dai cuori. Cristiani ed ebrei non diciamo che a valere è il compimento esteriore di certe usanze senza l’impulso interiore di Dio. La teologia ebraica in realtà coincide con la dottrina cristiana su questo punto, soprattutto se si parte dalla lettura di Geremia e di Ezechiele, dove appare il bisogno di una purificazione e di una trasformazione del cuore. Come non vedere in Rm 2, 28-29 una continuazione e un approfondimento di Ger 4, 4; 9, 24-25)? Ebrei e cristiani riconosciamo che la sola legge esterna non può cambiarci senza l’opera purificatrice e trasformatrice di Dio (Ez 36, 25-27), che per noi ha già cominciato a rendersi presente nel suo Messia (Gal 2, 20-21).

|

D |

’altro canto, ricordiamo che secondo la profondissima interpretazione di sant’Agostino e di san Tommaso sulla teologia paolina della legge nuova, la sterilità di una legge esterna senza l’aiuto divino non è solo una caratteristica della Legge ebraica, ma pure dei precetti che lo stesso Gesù ci ha lasciato: “anche la lettera del Vangelo ucciderebbe se non avesse la grazia interiore della fede, che guarisce” (4).

Note:

(1) Il testo di Ab 2, 4, che esprime questo atteggiamento fondamentale, è di fatto citato da san Paolo quando parla della giustificazione per la fede in Gal 3, 11 e in Rm 1, 17.

(2) Cfr. C. Kessler, Le plus grand commandement de la Loi (cit) 97. Bisogna dire qui che le affermazioni di Paolo su una “caducità” della Legge si dovrebbero inserire nel contesto della “dottrina rabbinica degli eoni”, secondo la quale alla fine dei tempi l’istinto del male sarà sradicato dai cuori umani e la legge esterna non sarà più necessaria. Paolo in effetti credeva di vivere nei tempi ultimi e attendeva un ritorno imminente del Messia: “Paolo era un fariseo convinto di vivere in un tempo messianico”: H.J. Schoeps, Pau1. The theology of the Apostle in the light of Jewish religious story, Philadelphia, 1961, p. 113. Per questo motivo, in 1 Timoteo, quando l’attesa di una venuta imminente si era molto mitigata, la legge acquisì maggiore importanza (cfr. 8-9).

(3) Citato da E. Wiesel, Celebración jasídica, Salamanca, 2003, p. 58; Celebrazione hassidica, Milano, 1987.

(4) San Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, domanda 106, articolo 2.

Víctor Manuel Fernández

- Dettagli

- Scritto da Barbara de Munari

- Visite: 2078

Le frasi del Papa sulla Torah aprono un caso con il Gran Rabbinato: i Rabbini chiedono al Papa chiarimenti sulle sue frasi sulla Torah. La lettera è stata inviata al cardinale Koch. Le autorità ebraiche si dicono preoccupate e trasmettono la loro "angoscia" a Francesco.

IL PAPA: «NON È LA LEGGE CHE SALVA, MA GESÙ»

18/08/2021 (Famiglia Cristiana, 18 agosto 2021

|

P |

apa Francesco, nella udienza svolta nell’aula Paolo VI, parte dalle parole dell’apostolo Paolo per spiegare che la sola osservanza della legge non porta la salvezza. Un discorso delicato in cui il Pontefice chiarisce che non si tratta di disprezzare la legge o di non osservarla, ma di fare un passo oltre. Di considerare i comandamenti come spiega Paolo: un pedagogo, cioè quello che, in quei tempi, accompagnava i fanciulli a scuola perché non prendessero cattive abitudini, colui che ne sorvegliava i comportamenti.

«L’Apostolo», dice Francesco, «sembra suggerire ai cristiani di dividere la storia della salvezza in due, e anche la sua storia personale, sono due momenti: prima di essere diventati credenti e dopo avere ricevuto la fede. Al centro si pone l’evento della morte e risurrezione di Gesù, che Paolo ha predicato per suscitare la fede nel Figlio di Dio, fonte di salvezza. È in cristo Gesù che noi siamo giustificati, siamo giustificati per la gratuità della fede in Cristo Gesù». E, dunque, «la legge c’è, i comandamenti ci sono ma ci sono due atteggiamenti, prima e dopo Gesù.

La storia precedente è determinata dall’essere “sotto la Legge”, chi andava sotto la legge si salvava; quella successiva va vissuta seguendo lo Spirito Santo». Essere sotto la legge significa essere schiavi, «il significato sotteso comporta l’idea di un asservimento negativo, tipico degli schiavi, essere sotto.

|

L |

’Apostolo lo esplicita dicendo che quando si è “sotto la Legge” si è come dei “sorvegliati” e dei “rinchiusi”, una specie di custodia preventiva. Questo tempo, dice San Paolo, è durato a lungo, da Mosè alla venuta di Gesù, e si perpetua finché si vive nel peccato».

La legge, dice ancora il Papa, «porta a definire la trasgressione e a rendere le persone consapevoli del proprio peccato. Hai fatto questo, i comandamenti e la legge dice questo, sei nel peccato», ma, aggiunge Paolo: «Quando eravamo nella debolezza della carne, le passioni peccaminose, stimolate dalla Legge, si scatenavano nelle nostre membra al fine di portare frutti per la morte. Ora invece, morti a ciò che ci teneva prigionieri, siamo stati liberati dalla Legge». Ed è venuta «la giustificazione di Cristo». In questo contesto «acquista il suo senso pieno il riferimento al ruolo pedagogico svolto dalla Legge.

La legge è il pedagogo che ti porta dove? A Gesù. Nel sistema scolastico dell’antichità il pedagogo non aveva la funzione che oggi noi gli attribuiamo, vale a dire quella di sostenere l’educazione di un ragazzo o di una ragazza. All’epoca, si trattava invece di uno schiavo che aveva l’incarico di accompagnare dal maestro il figlio del padrone e poi riportarlo a casa. Doveva così proteggerlo dai pericoli e sorvegliarlo perché non assumesse comportamenti scorretti. La sua funzione era piuttosto disciplinare. Quando il ragazzo diventava adulto, il pedagogo cessava dalle sue funzioni. Il pedagogo al quale si riferisce Paolo non era l’insegnante».

Francesco spiega che «riferirsi alla legge in questi termini permette a San Paolo di chiarificare la funzione da essa svolta nella storia di Israele. La Torah, cioè la legge, era stata un atto di magnanimità da parte di Dio nei confronti del suo popolo. Certamente aveva avuto delle funzioni restrittive, ma nello stesso tempo aveva protetto il popolo, lo aveva educato, disciplinato e sostenuto nella sua debolezza. La Torah ci ha messo in cammino».

|

M |

a poi occorre diventare adulti. È lo stesso Apostolo che scrive: «Per tutto il tempo che l’erede è fanciullo, non è per nulla differente da uno schiavo, benché sia padrone di tutto, ma dipende da tutori e amministratori fino al termine prestabilito dal padre. Così anche noi, quando eravamo fanciulli, eravamo schiavi degli elementi del mondo».

Insomma, aggiunge il Papa, «la convinzione dell’Apostolo è che la Legge possiede certamente una sua funzione positiva, portare come pedagogo avanti, ma una funzione limitata nel tempo.

Non si può estendere la sua durata oltre misura, perché è legata alla maturazione delle persone e alla loro scelta di libertà. Una volta che si giunge alla fede, la Legge esaurisce la sua valenza propedeutica e deve cedere il posto a un’altra autorità.

|

Q |

uesto cosa vuol dire? Che è finita la legge? Che crediamo in Gesù Cristo e facciamo quel che vogliamo? No, i comandamenti ci sono, ma non ci giustificano, quello che giustifica è Gesù Cristo. I comandamenti non ci danno la giustizia. Osservare i comandamenti, ma come aiuto all’incontro con Gesù Cristo, l’unico merito è aprire il cuore a Gesù Cristo».

Non bisogna cadere in equivoci: «la legge è molto importante e merita di essere considerata con attenzione per non cadere in equivoci e compiere passi falsi. Ci farà bene chiederci se viviamo ancora nel periodo in cui abbiamo bisogno della Legge, o se invece siamo ben consapevoli di aver ricevuto la grazia di essere diventati figli di Dio per vivere nell’amore. Come vivo io? Nella paura del se non faccio questo andrò all’inferno o nella gioia della gratuità della salvezza in Gesù Cristo? E anche la seconda: disprezzo i comandamenti? No, ma sapendo che quello che mi giustifica è Gesù Cristo».

- Dettagli

- Scritto da Barbara de Munari

- Visite: 1999

|

A |

lcuni libri che oggi riteniamo classici della letteratura italiana e mondiale, a loro tempo, erano stati rifiutati dagli editori a cui erano stati sottoposti i manoscritti.

Certo, non tutti gli editori possono essere lungimiranti allo stesso modo.

Famosa, in questo senso, è la risposta che Peter J. Bentley della casa editrice Bentley & Son diede a Herman Melville quando propose il suo Moby Dick:

"Per sapere: deve proprio essere una balena? [...] Noi suggeriremmo un antagonista dall’immagine più popolare tra i giovani lettori. Per esempio, il capitano non potrebbe essere in lotta con la propria depravazione verso giovani e, potenzialmente voluttuose, signorine?".

|

M |

a non si tratta solo di questo: per un editore rifiutare un libro non significa per forza non reputare valido il testo che ha tra le mani.

A volte, per esempio, le circostanze storiche e la censura possono imporre determinati rifiuti, mentre altre volte il no è dovuto al semplice fatto che non tutti i libri sono adatti a tutte le case editrici (o a tutte le collane).

Altre volte ancora, la colpa può essere del tempismo: una casa editrice potrebbe bocciare un volume anche semplicemente perché la sua pubblicazione si sovrapporrebbe a qualcosa di troppo simile già in programma nello stesso periodo.

|

E |

cco alcuni tra i più celebri rifiuti editoriali della storia.

Dalla parte di Swann, Marcel Proust

Il primo volume di Alla ricerca del tempo perduto fu pubblicato in pochissime copie e le spese per la stampa furono sostenute da Proust in persona. Il dattiloscritto era stato sottoposto a due editori, Fasquelle e NRF (fondata da Gaston Gallimard e André Gide, cui Proust non sta particolarmente simpatico: lo ritiene dilettante e snob): entrambe lo rifiutarono, con il sospetto da parte dell’autore che il plico non fosse nemmeno stato aperto.

Il rifiuto non sarà l’ultimo: anche Humblot, direttore della casa editrice Ollendorff, bocciò seccamente il romanzo, non riuscendo a capacitarsi di come:

“un tizio possa impiegare ben 30 pagine per descrivere come si giri e rigiri nel letto”.

Quando Proust pubblicherà a sue spese il romanzo (questa volta, con certezza, senza che l’editore nemmeno lo aprisse), Gide si rese conto dell’errore e implorò Proust di pubblicare con Gallimard i successivi volumi dell’opera.

Il Gattopardo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Non tutti sanno che Il Gattopardo è stato rifiutato non una, ma ben due volte.

Serve inquadrare il rifiuto nel contesto storico e editoriale di riferimento: in pieno

boom economico, Giuseppe Tomasi di Lampedusa è un principe siciliano, coltissimo, solitario e totalmente estraneo al panorama editoriale e intellettuale.

Il suo romanzo viene proposto prima a Mondadori e poi a Einaudi: in Mondadori viene rifiutato dai dirigenti editoriali (più che da Vittorini); in Einaudi a bocciarlo è Vittorini stesso, direttore della collana dei Gettoni. Sia chiaro, per Vittorini il giudizio sul romanzo non è un giudizio positivo (considera Il Gattopardo un’opera prolissa, squilibrata e prenovecentesca), ma il suo rifiuto non è dovuto a queste caratteristiche: il libro non ha niente a che fare con quella che è l’impostazione della collana per cui è stato proposto, che ha un impianto ben più sperimentale.

Gente di Dublino, James Joyce

Quando Joyce presentò la sua raccolta di racconti a svariati editori, il responso che ricevette fu unanime: serviva che l’autore apportasse alcuni ritocchi, per attenuare l’immagine complessiva di Dublino che emergeva dai testi, per eliminare un’offesa alla famiglia reale o riferimenti a luoghi e famiglie esistenti. L’eccesso di realismo e autenticità di personaggi umani e in fuga da una città paralizzante e squallida inquietava gli editori tanto che tra il 1905 e il 1914 James Joyce ricevette ben 18 rifiuti da 15 case editrici diverse.

Lolita, Nabokov

Un romanzo scabroso e scandaloso: l’unico modo per pubblicare Lolita, secondo gli editori, era quello di operare tagli e censure.

Nonostante alcuni rifiuti, il romanzo fu pubblicato nel 1955 a Parigi (in lingua inglese, da una casa editrice nota per la propria produzione erotica), ma fu presto messo al bando.

Pubblicato negli Stati Uniti a tre anni di distanza, Lolita vendette centomila copie in meno di un mese.

Fiesta, Hemingway

Prima di essere pubblicato a New York nel 1926 e a Londra l’anno successivo, nel 1925 Fiesta fu rifiutato da Moberley Luger della casa editrice Peacock & Peacock.

Secondo il giudizio di Luger, il libro era “noioso e offensivo al tempo stesso”.

Con la stessa schiettezza che riconosce nello stile dell’autore, la lettera di rifiuto continua:

"Lei sicuramente è un ‘vero uomo’, non è così? Non sarei sorpresa di scoprire che ha scritto tutta la storia chiuso dentro a un club, con il pennino in una mano e un bicchiere di brandy nell’altra".

Se questo è un uomo, Primo Levi

Altra storia piuttosto nota è quella del rifiuto di Se questo è un uomo di Primo Levi.

Nonostante il giudizio positivo di Natalia Ginzburg, nel 1947 il romanzo viene bocciato in casa Einaudi, in particolare per il parere avverso di Cesare Pavese.

A pubblicarlo sarà una piccola casa editrice torinese, la De Silva, che lo stamperà in 2500 copie.

Non contenta, Einaudi rifiuterà nuovamente il romanzo nel 1952. Solo nel 1958 Se questo è un uomo entrerà a far parte del catalogo einaudiano, diventando un vero e proprio classico.

Perché era stato rifiutato?

Probabilmente, perché confuso con la massa di materiale memorialistico sovrabbondante dopo le atrocità del conflitto e perché sottovalutato.

A questo si aggiunge la sua netta differenza rispetto alla produzione neorealista, dovuta in particolare allo stile aulico dell’opera.

La fattoria degli animali, George Orwell

La casa editrice Faber & Faber (rappresentata niente meno da T.S. Eliot) rifiutò il romanzo La fattoria degli animali, pur concordando sul fatto che fosse “un notevole scritto”, poiché non condivideva il punto di vista con cui Orwell criticava la situazione politica dell’epoca, e in particolare la sua posizione nei confronti dell’Unione Sovietica.

Ancora una volta, il contesto storico si rivela fondamentale: la Seconda guerra mondiale è ancora in corso e la situazione particolarmente delicata.

"Sono molto dispiaciuto, perché chiunque pubblicherà questo romanzo avrà naturalmente l’opportunità di pubblicare i suoi lavori futuri: e ho molta considerazione per i suoi lavori, perché lei è un esempio di scrittura di fondamentale integrità".

L’amante di Lady Chatterley, David Herbert Lawrence

“Per il tuo bene, non pubblicare questo libro”: il rifiuto del romanzo di D.H. Lawrence è stato lapidario, ma, se vogliamo, lungimirante.

Pubblicato per la prima volta a Firenze nel 1928 (in lingua inglese), il romanzo venne presto messo al bando per oscenità e processato.

Le sue descrizioni fin troppo esplicite (edulcorate nella prima traduzione italiana, nel 1945, tanto da tradurre “to fuck” con “baciare”) erano considerate “tali da tendere a depravare e corrompere le persone”.

Solo nel 1960 il romanzo poté tornare in circolazione: in soli due anni raggiunse 2 milioni di copie vendute.

Diario, Anna Frank

Non uno ma quindici furono gli editori che rifiutarono, per motivazioni diverse, le memorie che Anna Frank aveva affidato al suo diario.

Non solo: la prima casa editrice che finalmente accettò di pubblicare il Diario censurò ben 25 passaggi del manoscritto e ne ampliò altri a scopi didascalici.

Le modifiche furono approvate dal padre Otto, che era già intervenuto notevolmente sul testo, eliminando i passaggi contenenti le critiche di Anna a sua madre e le sue riflessioni riguardo alla sessualità e al ruolo della donna nella società.

|

L |

ibri rifiutati di scrittori contemporanei.

Anche la storia editoriale più recente offre una casistica di esempi curiosi legati alle opere di autori noti e amatissimi dal pubblico.

Qualche esempio:

Stephen King: tra i tanti rifiuti ricevuti da King, il più clamoroso è quello di "Carrie", dovuto al fatto che:

“i racconti di fantascienza con utopie negative non vendono”.

J.K. Rowling: i fan di "Harry Potter" ringraziano che la storia del libro non sia stata ostacolata dalle decine di rifiuti ricevuti dalla sua autrice. Fu la figlia del presidente della casa editrice Bloomsbury a convincerlo a pubblicare "Harry Potter e la pietra filosofale".

Mario Puzo: "Il padrino" è stato rifiutato da grandi editori italiani con le più svariate motivazioni: è volgare, crudo, violento, grossolano e “Puzo” è un cognome “impresentabile”.

Carlos Ruiz Zafòn: pare che secondo alcuni editori "L’ombra del vento" avrebbe potuto vendere solo tre copie.

Andrea Camilleri: "Il corso delle cose", primo romanzo di Andrea Camilleri, aspettò dieci anni di attese e rifiuti prima di essere pubblicato.

Susanna Tamaro: con le sue prime due opere ("Illimitz" e "Falco") Tamaro riceve ben 26 rifiuti in dieci anni.

- Dettagli

- Scritto da Barbara de Munari

- Visite: 11149

La Biblioteca nazionale Universitaria, membro attivo del Comitato Dante SettecenTO, è lieta di ospitare una mostra unica nel suo genere, grazie all’esperienza del CIFT, Centro Italiano di Filatelia Tematica che ha proposto un progetto per “mettere in filatelia” la Divina Commedia e grazie al sostegno di Poste Italiane.

Presentazione della mostra lunedì 28 giugno alle ore 11.00 all'auditorium Vivaldi. L’inaugurazione della mostra il 28 giugno sarà anche occasione per l'emissione di un Annullo Postale Speciale dedicato a Dante e al suo 700°. Sarà a disposizione il giorno dell'inaugurazione presso l'ufficio postale in mostra dalle 10.30 alle 16.00 e nei giorni seguenti presso l'Ufficio Filatelia di Torino. Poste Italiane presenterà in autunno nelle città dantesche e a Torino, il francobollo realizzato in occasione del 700° anniversario.

La fortuna della Commedia di Dante nella tradizione libraria della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino ha radici antiche: già nei fondi ducali, infatti, la Commedia era presente sia in versione manoscritta sia a stampa.

La Biblioteca del Regio Ateneo torinese, istituita da Vittorio Amedeo II nel 1720 e aperta al pubblico nel 1723, che ereditò la maggior parte del patrimonio librario della biblioteca ducale, incrementò, nel corso del tempo, tale fortuna con acquisizioni di vario genere.

La mostra offrirà l’opportunità di vedere esposti alcuni testi della Commedia, manoscritti e a stampa, a partire da un’edizione del 1487 realizzata a Brescia dal tipografo croato Dobrić Dobričević, noto come Bonino de Bonini.

Il testo del poema dantesco è corredato dal commento di Cristoforo Landino: un commento fondamentale non soltanto per gli studi legati al sommo poeta, ma anche perché esso rappresenta un unicum documentario per le indagini linguistiche dell’epoca umanistico - rinascimentale.

L’edizione, in folio, è impreziosita da xilografie quasi tutte a piena pagina.

Accanto a tale esemplare, saranno esposte altre edizioni, di epoche successive.

La Biblioteca nazionale universitaria di Torino è una delle più importanti biblioteche italiane. La sede, in piazza Carlo Alberto, di fronte a palazzo Carignano, è stata interamente ricostruita tra il 1958 e il 1973. La biblioteca appartiene al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e partecipa al Servizio bibliotecario nazionale (SBN).

Le sue origini risalgono al 1720, quando Vittorio Amedeo II di Savoia creò la Regia Biblioteca Universitaria, frutto dell'unione della raccolta libraria dell'ateneo torinese e del fondo ducale sabaudo.

Tra i secoli XVIII e XIX, nell'ottica di sostegno all'attività scientifica promosso dai Savoia, alla biblioteca confluirono molti lasciti e acquisizioni, tra cui, nel 1824, quello dei manoscritti dello Scriptorium dell'abbazia di San Colombano a Bobbio.

- Dettagli

- Scritto da Barbara de Munari

- Visite: 8273

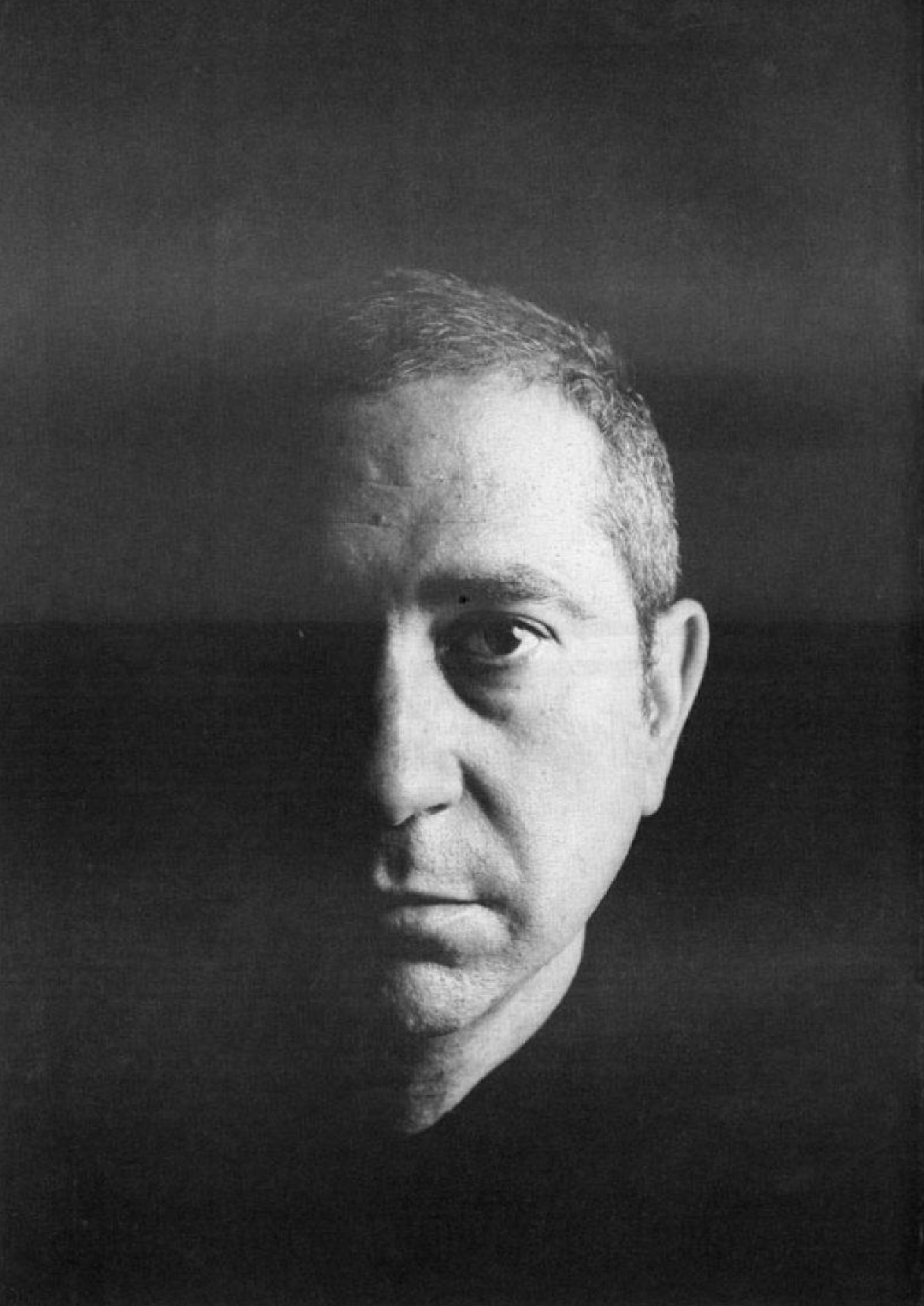

Christian Boltanski, Parigi, 6 settembre 1944 - 14 luglio 2021: un’anima immortale, che trasformò la Memoria in Arte. Pittore, fotografo, scultore e filmaker raccontò ansie, emozioni e ricordi, trasformandoli in “specchi per chi guarda”. Nacque a Parigi, pochi giorni dopo la Liberazione. Il periodo dell’occupazione nazista divenne centrale per la sua formazione e, più tardi, per la sua arte, nonostante non l’avesse vissuto direttamente: il padre, medico ebreo, per sfuggire alla deportazione fu nascosto dalla madre, la scrittrice cattolica Marie-Elise Ilari-Guérin, in una botola sotto il pavimento di casa, dopo che lei stessa aveva chiesto il divorzio per simulare una separazione.

Memoria, sentimento, storia, ma anche speranza: sono queste le parole che hanno segnato Christian Boltanski, uno dei maggiori artisti francesi contemporanei, sicuramente uno dei più celebri. Padre di origine ucraina e madre corsa, fratello del sociologo Luc Boltanski, sposato con Annette Messager, artista anche lei con la quale saltuariamente collaborava, Boltansky dopo aver sperimentato, da autodidatta, la pittura, con il cortometraggio La vie impossible (1968) iniziò un percorso di ricerca che aveva come motivo centrale la memoria, personale e collettiva. Combinando frammenti di realtà e immaginazione, attraverso l’uso e l’accumulo di materiali e oggetti diversi e, soprattutto, di fotografie, elaborò assemblages e installazioni. La questione della memoria, del tempo e della testimonianza attraverso le immagini e gli oggetti furono centrali per la formazione di Boltanski e per la sua arte. Cominciò a dipingere da adolescente, poi abbandonò la pittura e si dedicò soprattutto alle grandi installazioni che lo resero famoso.

La domanda che mi faccio nel mio lavoro è legata al fatto che credo all’importanza di ogni essere umano perché ogni essere è unico, ed è molto importante. Ma allo stesso tempo siamo anche fragili: veniamo dimenticati subito. Ci ricordiamo del nostro nonno ma non del nostro bisnonno. C’è quindi una specie di contraddizione: ognuno è importante e unico, ma allo stesso tempo scompare in modo velocissimo. Quel che ci costituisce è prezioso perché siamo qualcuno, ma tutto questo sarà presto dimenticato. Tutta la mia vita, tutto il mio lavoro sono un fallimento perché sono stati una lotta contro la dimenticanza; ho cercato di salvare dall’oblio, ma questo non è possibile. All’inizio della mia vita volevo provare a conservare la piccola memoria. C’è la grande memoria e la piccola memoria: la piccola memoria è la conoscenza che ognuno ha della propria vita… è una storia, un sentimento. Ho provato a conservarla per ogni persona ma non è possibile: ho conservato i battiti del mio cuore, ho raccolto i battiti del cuore di migliaia di persone e li conservo in un’isola del Giappone. Ma non serve a niente: tutto questo non basta a far sopravvivere la persona.

Si può comunicare solo quello che si conosce. Parlo di cose che sono davvero universali, quindi tocco molta gente. Però ognuno le ritraduce col proprio vissuto; l’opera d’arte è una specie di stimolo che ognuno completerà. Ognuno completa l’opera d’arte con la propria vita, i propri ricordi.

E, tuttavia, ognuno si ricorda solo del proprio male.

Per fortuna le opere non hanno un solo significato, ma offrono un significato diverso per ognuno. Ognuno ci vede ciò che ha voglia di vedere. Ognuno può leggerle come vuole, in modo diverso, in relazione alla propria esperienza. Un bambino troverà una mia opera gioiosa perché non sa niente della Shoah, quindi vede qualcosa di gioioso; ma un adulto non la troverà tale.

Non ho mai lavorato direttamente sulla Shoah, ma sono nato nel 1944, e molto presto, da molto giovane, ho sentito i racconti dei sopravvissuti, degli amici dei miei genitori che erano sopravvissuti, che sono ritornati, che hanno raccontato davanti a me. Che avevo tre, quattro anni… Ciò che hanno raccontato mi ha segnato profondamente, e per sempre. Tuttavia, non ho mai voluto parlare direttamente della Shoah. Ho fatto molte opere a proposito degli svizzeri morti, mai a proposito degli ebrei morti: ma in francese suonano in modo simile, suisse / juif. Dicevo che avevo scelto gli svizzeri morti perché non avevano proprio nessuna ragione storica di morire, e quindi erano universali. Mi facevo un sacco di domande: come si può uccidere il proprio vicino di casa? Si può esser buoni e cattivi allo stesso tempo? Si può abbracciare un bambino la mattina e ucciderlo il pomeriggio? Tutte queste domande mi vengono da ciò che ho sentito durante quel periodo dell’infanzia: ho sentito dire che gente molto gentile poteva denunciare i propri vicini di casa e farli così uccidere. Tutto ciò mi ha molto colpito, ma non ho mai parlato direttamente della Shoah.

Volevo esprimere tutto ciò non attraverso una lente nostalgica: pensavo piuttosto a tutto quel che doveva accadere e che non è accaduto, che è stato interrotto. Trovo molto commovente, in questa tragedia, che queste persone oggi avrebbero circa quaranta, cinquanta, sessant’anni e avrebbero avuto una vita: dei figli, dei guai… Ma tutte queste vite non sono mai esistite. Volevo parlare dell’avvenire, non del passato, ma di un avvenire che per loro non arriverà mai.

Flying Books 2012

Flying Books 2012

Anime. Di luogo in luogo 2017

Anime. Di luogo in luogo 2017

Crépuscule 2015

Crépuscule 2015

… Scatole di biscotti in latta arrugginita, lampade collegate da cavi neri e sottili, riproduzioni fotografiche su lastre di vetro di diverso formato: con questi elementi Christian Boltanski, in occasione del Giorno della Memoria (27 gennaio) aveva eretto alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma (l’opera era in prestito dal Mart di Rovereto) il suo silenzioso altare alla memoria, ancora una volta «sospeso tra equilibrio monumentale e profondo senso di intimità». “Autel Lycée Chases” (questo il titolo dell’opera) mostra volti che affiorano da un abisso che ne ha smangiato e confuso i tratti, deboli lampade illuminano e insieme cancellano i visi, bocche e occhi inghiottiti dall’oscurità, sguardi sospesi e sgranati in un buio che diviene metafora universale. E i volti sono quelli di giovani ebrei, studenti del Lycée Chases nella Vienna del 1931, prima della salita al potere del nazismo…

… Scatole di biscotti in latta arrugginita, lampade collegate da cavi neri e sottili, riproduzioni fotografiche su lastre di vetro di diverso formato: con questi elementi Christian Boltanski, in occasione del Giorno della Memoria (27 gennaio) aveva eretto alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma (l’opera era in prestito dal Mart di Rovereto) il suo silenzioso altare alla memoria, ancora una volta «sospeso tra equilibrio monumentale e profondo senso di intimità». “Autel Lycée Chases” (questo il titolo dell’opera) mostra volti che affiorano da un abisso che ne ha smangiato e confuso i tratti, deboli lampade illuminano e insieme cancellano i visi, bocche e occhi inghiottiti dall’oscurità, sguardi sospesi e sgranati in un buio che diviene metafora universale. E i volti sono quelli di giovani ebrei, studenti del Lycée Chases nella Vienna del 1931, prima della salita al potere del nazismo…

Installazione permanente per il Museo della Memoria di Ustica 2007

Installazione permanente per il Museo della Memoria di Ustica 2007

Pagina 25 di 55